● ● オ ー ス ト ラ リ ア の 印 象 ● ●

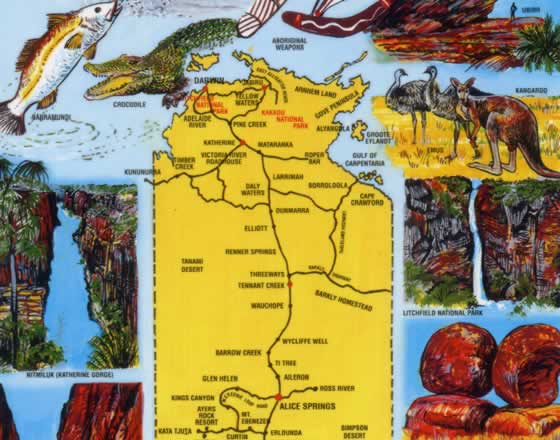

2003年の11月の終わりから12月にかけて、オーストラリアのノーザンテリトリーに行きました。

この季節は乾季と雨季のはざまでした。乾季は乾燥して涼しいので観光客が大勢くるそうですが、雨季はあたり一面水に浸って道路が通行止めになるそうで、観光客はほとんどいない(観光はほとんどできない)そうです。ということで、観光ができてかつ観光客の少ないちょうどいい穴場(ねらったわけてはないのですが)にちょうど行くことができてラッキーでした。

広大な国立公園の中の観光スポットにいっても、ときには”無人”状態で、なんだか探検家かターザン(?)になった気分でした。

ここの自然は日本のそれとは全然違いました。わたしが知っている地域で強いてたとえるとすればアフリカに近いかな。

日本で生まれ育ったわたしは”自然”と聞いてイメージするのは、「やさしいもの、あったかいもの、美しいもの」。仏様のふところのようなものをイメージします。日本の自然は時に荒れることがあっても概ね、そうものですよね。それを形容するとしたら、自然が豊かだ ということになるのでしょう。

オーストラリアの場合は、自然は、力強く、激しく、巨大なものでした。まさに大自然!そのものでした。

印象的なできことはいろいろありましたが、車でカンガルーをひいてしまったことが印象深かったです。現場に戻ると、カンガルーは死にきれずに苦しんでいました。友人が、棒でそのカンガルーの頭を一撃して、苦しみを取り除いて楽にしてあげました。カンガルーさん、ごめんね。成仏してね。

ダーウィンの町では、アボリジニを大勢見かけました。他の都市よりアボリジニ居住区が近くにあるので、多く暮らしているようです。彼らは、ロンググラス(長い草)と呼ばれていました。家を持たずに、公園の日陰などの涼しいところに陣取って、寝て、食べて、車座になってお酒を飲んで、歌を歌いすごしています。日本のお花見みたいだな と思いました。そのようすが、背の高い草のようだ ということでそういうあだ名がついているそうです(たぶん差別的な呼び方なのかもしれませんが)。アボリジニの多くはかなりの土地を所有していて、国立公園などからの収益金が手に入るので、貧しいのでそうしているというわけではないようです。あくせく働いて、それでも満足できなくて、他の国に戦争しかける自称文明国の人間よりも、仏様に近い生き方をしていると思います。これがインドだったら、サドゥ(修行僧)ということで尊敬されるのかも(サドゥにしたら太っているけど、近年アボリジニの肥満が社会問題になっているそうです)。

ダーウィンの図書館にいったら、案内板の表記が英語・中国語・ベトナム語・ギリシャ語・インドネシア語・タイ語でかかれていました。さすが移民の国!。ベトナムはベトナム戦争後の難民、インドネシアは近いからわかるけど、どうしてタイの人が多いのかしら?と思ったけれど、そういえば、タイのバンコクやパタヤには、オーストラリアの男の人がいっぱい遊びにきていて、それをたくさんのタイ女性がねらっているものね。強くてたくましいオーストラリア女性にくらべて、タイ女性は女性的で(艶っぽくて)魅力いっぱいだから、つかまってしまうのも無理ない。それでみんながしあわせになるのならそれでいいけれど、結婚した後タイ人女房に尻にひかれて(お金もいっぱい使わされて)たいへんな人も多いらしい(オーストラリアの友人の会社の上司がそうらしい)。日本人男性があまりターゲットにならないのは、なぜかしら。外国人の多い新宿の図書館の案内板にもさすがにタイ語は使われていない。休みが短いから結婚まで話しが発展できないのかしら。バンコクのバッポンにニ晩通うのがせいぜいだものね。

話しは変わって、最後にごはんの話しを。文化的(食習慣的)にはイギリス文化が基本なので、おいしーーーいものにはめぐりあえなかった、それはとても残念です。あっ果物はおいしかった。特に熟れたマンゴは!!それは果物の味がいいというより、果物をおいしーーく感じる気候風土だっていうことだと思う。乾燥していてめちゃめちゃに暑いから。

ダーウィンではバラマンディ(barramundi)という魚がたくさんとれるらしく、港にバラマンディやさんの看板をよく見かけました。試しに奮発してレストランで一度食べました。ひさしぶりに食べる魚はおいしかったけれど、ラズベリーソースがかかっていてそれがじゃまっけだった。塩とお醤油で食べたかったなぁ。

ベトナム人が大勢いるのでベトナムレストランを多く見かけました。そこにいけばおいしいベトナム料理が食べられるんだろうな。日本よりもかなりお安く・・。試してみればよかった。